Портрет Окуджавы

Часть этого очерка, относящаяся к портрету Б. Ш., опубликована в 10-м сборнике 'Новое о Булате'[1]. Комментарии, помеченные [ВЮр.], принадлежат Виктору Шлемовичу Юровскому.

По той причине, что круги жизни и общения довольно узки, мы всё время,

как человек, заблудившийся в лесу, наталкиваемся на ту же полянку.

Кир Булычев

На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века Булат

Окуджава заведовал отделом поэзии

'Литературной газеты'. Как потом оказалось, это была его последняя попытка

утвердиться на какой-то официальной должности - в 1962 году [официально принят в СП 24 нояб.

Во время моих собственных (увы, немногочисленных и кратковременных) встреч с Булатом Шалвовичем, я всё-таки успел отметить это магнетическое, как бы его назвали лет сто назад, воздействие личности Окуджавы на окружающих. Вот как описывает те времена Галина Корнилова, работавшая в той же 'Литературке' редактором отдела литературы[2]:

'Надо сказать о том, что в те времена в 'Литературке' работала целая плеяда молодых талантливых литераторов, не написавших, правда, пока ни строчки. Будущие известные критики - Станислав Рассадин, Бенедикт Сарнов, Серго Ломинадзе, Валентин Непомнящий, ставший впоследствии крупным ученым-пушкинистом, Зоя Крахмальникова - сейчас религиозный публицист, Андрей Зоркий, уже в наши дни прославившийся своей эссеистикой. Постоянными авторами и чуть ли не ежедневными гостями газеты были Владимир Максимов, Лев Кривенко, Борис Балтер. Из Петербурга наезжали ставшие друзьями газеты прозаик Борис Вахтин и поэт Александр Кушнер. Заведовал всеми литературными отделами в ту пору уже ставший знаменитым писателем Юрий Бондарев.

Объединял же всех этих столь разных людей, конечно, Булат Окуджава. К тому времени он уже начал писать свои песни, и мы, его сотрудники, стали его первыми слушателями. Сразу после окончания рабочего дня мы битком набивались в кабинет заведующего отделом поэзии - узкую и длинную комнату с одним окном, диваном и письменным столом. Рядом с дверью возвышался шкаф, набитый рукописями поэтов, а наверху шкафа, невидимая для тех, кто входил в комнату, лежала гитара. В этом же шкафу Булат позже прятал рукописные страницы своей первой прозаической книги 'Будь здоров, школяр'. Однажды прямо в редакции Булат и его друг Серго Ломинадзе сочинили песенку 'Девочка плачет: шарик улетел┘"[3]. И с этого дня её распевали редакторы всех отделов, её можно было услышать и в нашей столовой, и в редакционной библиотеке'.

Добавлю, что и у меня дома тоже: впервые 'Девочка плачет' я услышал от моей мамы, в общем, не отличавшейся особой музыкальностью. Среди упомянутых Галиной Петровной 'молодых талантливых литераторов' был и мой отец, Всеволод Александрович Ревич. В 'Литературке' он в тот период работал в должности, на тогдашнем канцелярите именовавшейся 'замзавотделом отдела литературы народов СССР' ('как звучно оно пролаивалось: замзав!' - заметил по другому поводу Григорий Бакланов). Отец всегда сторонился того, что сейчас называется емким словом 'тусовка', и потому редко попадает в круг внимания авторов различных воспоминаний о тех временах, а в дальнейшем судьба и вовсе увела его в сторону от этого круга. Вот одно из немногих воспоминаний, принадлежащее известному фантасту Киру Булычеву (литературный псевдоним историка-востоковеда Игоря Всеволодовича Можейко.)[4]: '[журнал]'Цех фантастов' я позвал делать со мной Всеволода Ревича, человека независимого и отважного, который был твёрд в своей позиции, никогда не шёл на компромиссы с 'Молодой гвардией'[5] и не предавал Стругацких, даже когда это было выгодным делом'.

К фантастике, ставшей судьбой моего отца, мы ещё вернемся, а пока перенесёмся обратно в 1960 год.

* * *

В 1961 году отец стал обладателем только что появившегося на прилавках первого отечественного бытового стереофонического магнитофона 'Яуза-10'. Надо сказать, что весьма дорогой по тем временам аппарат (ценой под деноминированных 400 рублей[6]) в основном использовался не для стереозаписей, а в целях экономии пленки: в монорежиме он позволял записать на свои четыре дорожки ровно вдвое больше обычного, причём практически не жертвуя качеством. Несовместимость форматов - на нормальном магнитофоне воспроизводились две дорожки сразу, причем одна из них в обратном направлении - к счастью, не привела к необходимости выбрасывать записи потом, когда 'Яуза-10' скончалась. К тому времени отечественная промышленность уже поняла, что стереозвук в домашних записях - не самое главное, востребована именно четырехдорожечность, и выпустила ряд относительно недорогих совместимых катушечных моно-моделей, вроде 'Маяка-201'.

Появление в нашей стране на рубеже шестидесятых большого количества доступных моделей бытовых магнитофонов сопровождало одно неочевидное для современного читателя обстоятельство (немало, кстати, способствовавшее популяризации только что народившегося 'неофициального' жанра авторской песни) - то, что никакого, даже 'чёрного' рынка магнитофонных записей практически не существовало. Основным средством получения записей был обмен в частном порядке. Но поскольку число копий без принципиальной потери качества на этой аналоговой технике было ограничено двумя-тремя последовательными перезаписями, то особую ценность обретали оригиналы, записанные прямо с голоса.

Вот отсюда и распространённость домашних концертов в то время: сейчас очень трудно вообразить себе какого-нибудь Тимура Шаова или даже Олега Митяева, которые бы стали всерьез записывать свои песни в неприспособленных для этого домашних условиях. А тогда непрофессиональные фонограммы такого рода (да ещё те, что были сделаны во время концертов из зала) были основным первичным источником распространения авторской песни.

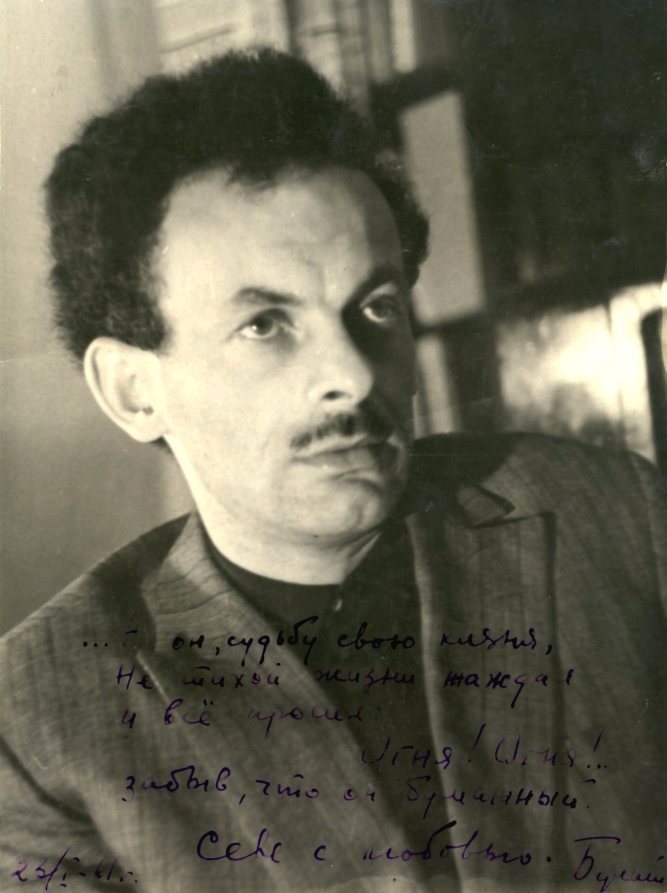

Фотография Булата

Окуджавы с автографом (фото В. Ревича)

Окуджава, как известно, в те годы легко соглашался на домашнюю запись, и отцу, вероятно, не составило труда уговорить его на недалёкую прогулку от Цветного бульвара до Палихи (район метро 'Новослободская'), где мы тогда жили. Именно в нашей квартире, во время этих посещений, отцом была сделана представленная фотография. На экземпляре, который отец оставил себе на память, Булат Шалвович сделал эту надпись, к счастью, сопроводив её точной датой. Надпись выполнена фиолетовыми чернилами поверх темного фона черно-белого снимка, а некоторые буквы почти утрачены, потому её непросто разобрать целиком даже на оригинале. Вот её полное содержание (большая часть - это строфа из песни 'Бумажный солдат'):

А он, судьбу свою кляня,Не тихой жизни жаждал

и всё просил

Огня! Огня!..

забыв, что он бумажный.

Севе с любовью. Булат

23.I.61 г.

Полное время всех сделанных тогда записей составляло,

вероятно, около полутора часов (более двух дорожек на пленке 'Тип-6' в катушке объёмом

... И откуда на переднем крае,

где даже земля сожжена,

тонких рук доверчивость такая

и улыбки такая тишина?

Разумеется, в этом возрасте я и наполовину не понимал, о чём эти строки, но меня тогда, как и ещё много после, завораживала форма стиха и звучание волшебного голоса, а непосредственный смысл текста волновал совсем во вторую очередь. Из-за этого я нередко в последующие годы попадал впросак, искренне полагая, что от замены неразборчивых (или просто не запомнившихся) слов на бессмысленные, но созвучные звукосочетания стихи и песни ровным счетом ничего не теряют.

Потом я выяснил, что некоторые песни на этой пленке относятся к более позднему времени, так что, очевидно, сеансы записи были продолжены. С уверенностью можно сказать только, что все записи были сделаны ранее, чем появилась отсутствовавшая в наших записях 'Молитва Франсуа Вийона'. Нет там и датируемой 1962 годом 'Мой конь притомился, стоптались мои башмаки' - я уверен, что все эти немедленно становившиеся популярными шедевры отец не смог бы упустить. Потому стоит датировать последние встречи отца с Окуджавой первой половиной 1962 года, когда их пути надолго разошлись. В моей памяти эти встречи остались одной смутной картинкой силуэта Окуджавы, снимающего пальто в коридоре нашей тесной палихинской квартирки.

За последние полвека успело смениться несколько поколений звуковых носителей: шеллаковые пластинки на '78 оборотов' уступили 'долгоиграющим', затем появились компакт-диски, и, наконец, 'народный' формат MP3 окончательно оторвал содержание от носителя и аппаратной платформы, и оставил пылиться по антресолям любовно собранные фонотеки сразу двух поколений меломанов. К тому же итогу пришла и параллельная область домашней записи: сначала катушечные магнитофоны сменились на кассетные, довольно быстро промелькнули записываемые компакт-диски, и, наконец, все более-менее стабилизировалось на универсальных цифровых форматах. Этот ураганный технический прогресс имеет и свою оборотную сторону: уникальные записи, сделанные или добытые с большими трудностями в шестидесятые-семидесятые годы, сейчас доступны лишь профессионалам с оборудованными студиями или немногочисленным любителям, сохранившим образцы архаичной техники. Далеко не у всех хватало терпения, времени и денег (и, наконец, просто умений) переводить записи с формата на формат по мере смены технических средств. Потому сейчас эти записи уже утрачены, о чём остается лишь сожалеть.

* * *

Есть и еще одно пересечение жизненных путей моей семьи и Булата Окуджавы, о котором интересно вспомнить - только не временого, а скорее, пространственного порядка. В середине 1950-х в рабочем поселке Шереметьево (аборигены называли его по-свойски 'Шереметьевкой'), расположенном в десятке километров от Москвы по Савеловскому направлению, на месте бывшего графского парка был выделен участок под дачи для сотрудников 'Литературной газеты'. Известность шереметьевского 'литературного поселка', конечно, несравнима с Переделкино или Тарусой, но в разное время там отдыхали и работали Евгений Винокуров, Владимир Войнович, Владимир Корнилов, Феликс Кузнецов, Алла Латынина и другие известные люди. А для Виктора Борисовича Шкловского, оказавшегося бездомным после развода в 1955 году, дача в 'Шереметьевке' на несколько лет стала основным жильем.

Вот как описывает реалии шереметьевского быта критик Бенедикт Сарнов[7], проживавший там в конце пятидесятых: 'Казённая, шереметьевская наша дача была - по тем временам и тогдашним нашим представлениям - вполне комфортабельной. Это был небольшой трёхкомнатный коттедж с нормальной кухней, с паровым отоплением. (В подвале был котёл, который я приспособился - и даже полюбил - топить. Топился он - вперемежку - дровами и углём: дрова шли на растопку, а потом засыпался уголь.)'. В другом месте: 'В этом посёлке было, наверное, пятнадцать или двадцать таких дач. Зимой они почти все пустовали. А на летние месяцы их распределяли между штатными сотрудниками 'Литературки', каковым в конце 1959 года стал и я.

Бесплатная дача эта (строго говоря, она не была бесплатной, но плата была чисто символическая) пришлась нам по душе. И не только потому, что она обходилась нам не в пример дешевле, чем прежние наши дачи, которые мы снимали у частников. Здесь - в Шереметьевке, в этом посёлке 'Литгазеты' - сразу сбилась у нас своя компания.'

И продолжает:

'Душой компании, естественно, стал Булат.

Вообще-то он мало был приспособлен для этой роли. Коллективных игр (да и вообще коллектива) не любил. Был нелюдим, даже замкнут. Но стоило ему взять в руки гитару...

Первые, самые ранние свои песни Булат спел нам здесь, в Шереметьевке. И все мы (а были мы очень и очень разные) сразу и навсегда в них влюбились'.

О шереметьевском периоде Окуджавы как-то очень вскользь упоминается в нашумевшей биографии за авторством Дмитрия Быкова, но несколько ярких свидетельств собраны, например, в уже цитировавшемся сборнике 'Встречи в зале ожидания'.

Станислав Рассадин: '┘одну из моих любимых, 'Главную песенку', я услыхал по дороге в Шереметьевку, дачный поселок 'Литературной газеты', прямо в ЗИМе-такси (были такие), куда вместились он, Зоя Крахмальникова, Феликс Светов, мы с женой' /161/.

Галина Корнилова: 'Там же, в Шереметьевке, у Булата появилось новое увлечение: из корней молодых елочек он делал необычайно выразительные скульптуры. Одна из таких скульптур, 'Музыкант', превратилась потом в песню 'Чудесный вальс'. Целая полка в его комнате была заставлена этими скульптурами, часть которых он дарил друзьям. У меня долго хранились его деревянные 'Влюбленные', пропавшие потом при переезде.

Уже к концу лета я заметила на террасе соседней дачи незнакомую темноволосую женщину с красивым печальным лицом. То была мать Булата, не так давно вернувшаяся из ссылки. На ее красивом замкнутом лице лежала тень пережитой ею трагедии' /60/.

Через несколько лет после описываемых событий автору этих строк случится пожить во многих из 'однотипных небольших дачек с террасками', как характеризует их Галина Корнилова. В начале шестидесятых я сначала побывал там в зимнем пионерском лагере для детей сотрудников 'Литературки', и о нем у меня сохранились куда более теплые воспоминания, чем об аналогичных заведениях ЦК ВЛКСМ под Звенигородом, в которых довелось бывать в последующие годы. А в 1965 году родился мой брат Андрей, и встал вопрос: куда им с матерью деваться из переполненной московской квартиры, где с маленьким ребенком просто негде было уместиться? Летом проблема не стояла столь остро: у нас имелась собственная дача недалеко от поселка Жаворонки Белорусского направления, но дом там был решительно не приспособлен для зимнего проживания. Потому родители решили остановиться на варианте казенной дачи в Шереметьево, так как до 1966 года отец ещё оставался сотрудником 'Литературки'.

Так несколько последующих лет мы оказались связаны с этим литературным поселком, деля дачу в нём со сценаристом и писателем Виктором Васильевичем Смирновым (статус моего отца в 'Литературке' отдельной дачи, видимо, не предусматривал). У Смирнова имелось настоящее духовое ружье - предел моих мечтаний в тот период, наполненный Фенимором Купером и Майн Ридом. Будучи в юном возрасте, я ничуть не подозревал о том, какие знаменитые руки до меня касались этой стандартно-канцелярской мебели с алюминиевыми бирками о принадлежности хозяйственному отделу 'Литературной газеты'. Но 'Шереметьевка' всё-таки укоренилась в моем детстве и юности, а для брата стала чем-то вроде малой родины: он прожил в разных местах этого поселка вплоть до школьного возраста и много раз посещал его в дальнейшем. А благодаря ему уже и моя дочка Катя тоже провела в этих местах заметную часть своей юности в конце девяностых, когда сам 'литературный поселок' давно превратился в перевалочную базу нелегальных мигрантов.

* * *

Всеволод Ревич удивительным образом умудрился засветиться и в истории авторской песни, для которой Окуджава стал одним из признанных основателей. Отцу принадлежит авторство слов народной[8] 'Перепеты все песни┘', которая вошла в классику туристического фольклора. Сам он прекрасно понимал, что создал далеко не стихотворный шедевр, потому о своем этом пребывании у истоков жанра предпочитал лишний раз не вспоминать. Тем более, что отец, почти всю последующую жизнь занимаясь 'низким' жанром фантастики, в отношении стихов занимал вполне ортодоксальную позицию дипломированного филолога. Например, он уважал Визбора, как человека, артиста и журналиста, но поэтом его не считал и песнями не интересовался. Зато он обожал Новеллу Матвееву, хорошо знал Александра Галича (который также однажды побывал у нас дома на Палихе), и любил слушать его песни.

Высоцкий, который был почти на десять лет младше, не мог, конечно, для него встать на тот пьедестал, на который его возвели мои ровесники, но факт, что отец его тоже ставил очень высоко. Помню, как я, уже в свои студенческие времена, притащил свежую запись 'Мишка Шихман башковит┘'. И мы все ещё продолжали оглашать окрестности довольным ржанием, когда пришедшая с работы мать осведомилась: 'Вы чего тут, выпивали, что ли?'. На что всхлипывающий от смеха отец ответил: 'Не шути, пожалуйста - и так живот болит!'.

Особые отношения связывали Всеволода Ревича с Михаилом Анчаровым. Сам Анчаров любил вспоминать, как его песни послужили катализатором творчества Галича и Высоцкого, а вот отец, в свою очередь, сумел вдохновить Михаила Леонидовича на обращение к жанру фантастики.

В то время большое влияние ещё имели те, кто, равняясь на Жюля Верна и академика Обручева, всерьез полагал фантастику этакой служанкой науки, способом довести до широких масс научные идеи, и вдохновить их на дальнейшие подвиги во славу отечественной научной мысли. Этим упрощенным видением, как ни странно, прониклись и в самых верхах идеологического отдела ЦК. Поэтому 'научной фантастике' - чуть ли единственному из всех развлекательных жанров - в конце пятидесятых был дан зеленый свет в издательствах и журналах.

В результате уже через десяток лет тема была выжата по максимуму, возможному для такой масскультурной 'золушки', как фантастика. На границе 'науч-попа' и литературы даже были созданы истинные шедевры, такие, как 'Экипаж 'Меконга'' Войскунского и Лукодьянова, культовое произведение для моего поколения мальчишек. На грани разрешенного свои не всегда безупречно-литературные, но весьма содержательные романы публиковал неприлично широко образованный по меркам той эпохи Иван Ефремов: произведения 'последнего коммуниста' (как называл его мой отец), несмотря на сюжеты и антураж, были уж точно не апологетически-коммунистические[9]. На этой же волне появились и настоящие писатели (такие, как братья Стругацкие или тот же Кир Булычев), но не эти яркие имена делали погоду: на процесс всё ещё оказывали большое влияние представители пришедшей из сталинских времен 'фантастики ближнего прицела', вроде примитивного 'технаря' В. И. Немцова. На их фоне и ортодоксальный ленинец А. П. Казанцев выглядел верхом прогресса (можете себе представить, каким мраком был Немцов и его единомышленники). И ведь именно Казанцев, не понявший и не принявший даже 'Туманность Андромеды', в значительной степени определял лицо советской фантастики в эти годы. Причем какое-то время в самом прямом смысле: в семидесятые Казанцев был главным идейным вдохновителем новой 'молодогвардейской' команды 'устрашителей', и одним из главных рецензентов Роскомиздата в области фантастической литературы.

Сложившаяся в результате этих влияний общая убогость пейзажа отечественной фантастики, особенно заметная на фоне её бешеной популярности (ведь никакой другой развлекательной литературы практически не существовало), во многом оправдывала снобизм профессиональных литераторов, априори полагавших фантастику 'низкой' литературой, целиком принадлежащей к 'массовой культуре'. Оспорить этот стереотип ничего не стоит, просто упомянув пару-тройку классических имен (хотя бы Грина с Булгаковым или Чапека), но сейчас не об этом.

Отец пришел в фантастику в начале шестидесятых, и быстро стал одним из ведущих литераторов - знатоков жанра. Он сумел объединить в своем подходе мальчишескую непосредственность со строгостью образованного филолога. Странно, но за всю жизнь он ни разу не занимал официальных должностей, связанных с фантастикой, а собственное фантастическое творчество его ограничивается тремя рассказами, которые он сам не очень любил. Однако Всеволод Ревич составил множество сборников, писал рецензии, брошюры по истории жанра, энциклопедические статьи и предисловия. На рубеже семидесятых принял участие в выпуске 'Библиотеки современной фантастики', в конце жизни составил несколько антологий редких и забытых произведений таких авторов, как Уэллс, Конан-Дойл, Жаколио, Буссенар и других.

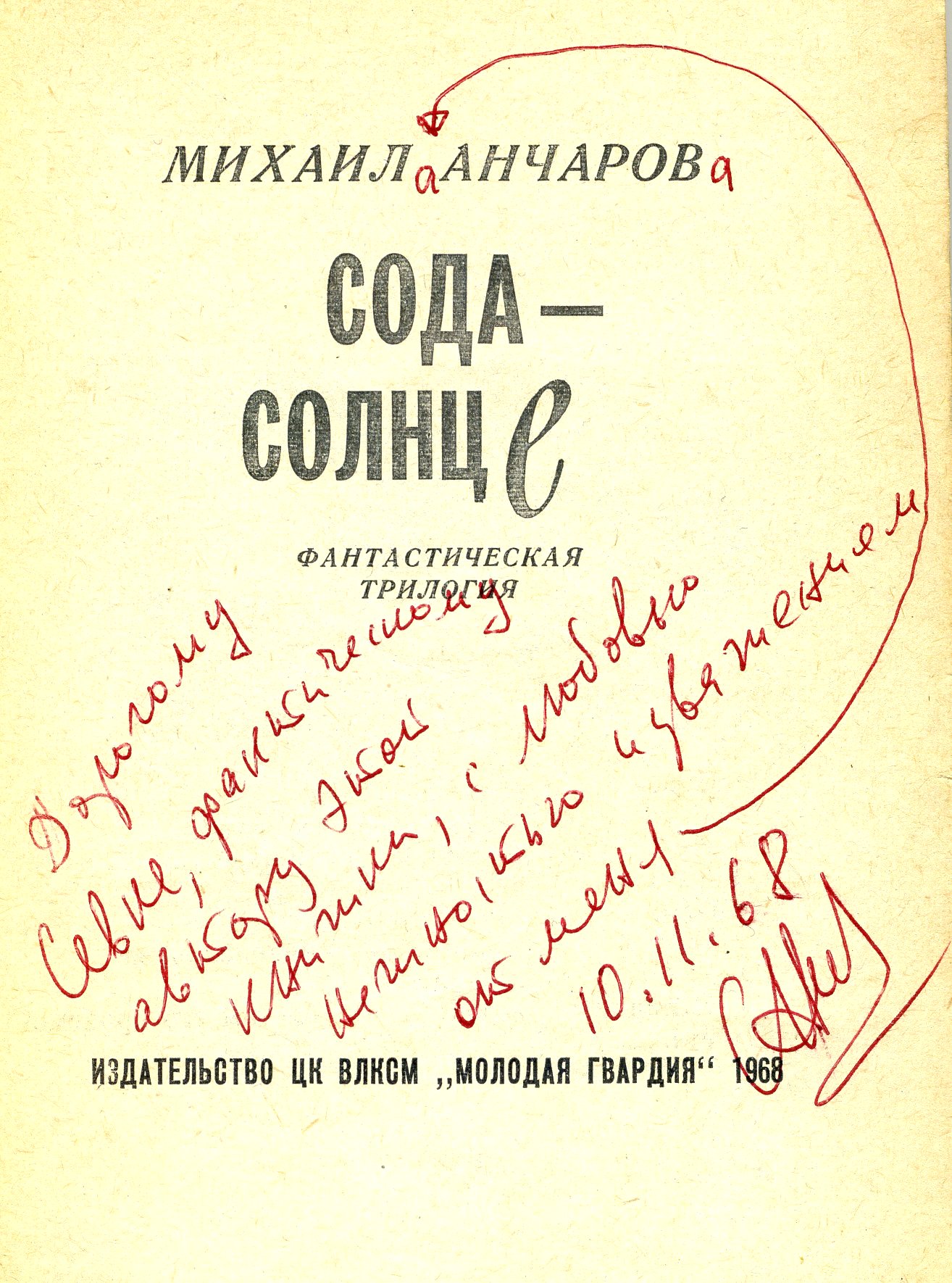

И именно отец смог убедительно объяснить Анчарову, что фантастика - это совсем не только когда про звездолеты и приключения в невесомости. В результате родилась трилогия, включавшая повести 'Сода-Солнце', 'Голубая жилка Афродиты' (обе были впервые опубликованы в молодогвардейских сборниках 'Фантастика' в 1965-66 годах под редакцией В. Ревича) и 'Поводырь крокодила'. В них Анчаров представил совсем ни на что не похожую фантастику: он умудрился втиснуть в рамки вполне реалистических по сути произведений фантастический посыл, размышления над техническим прогрессом, историко-просветительские подробности, и, разумеется, традиционные для его прозы глобальные морально-этические выводы.

Титульный лист молодгвардейского сборника 'Сода-солнце' с дарственной надписью М. Анчарова

Это было слишком много для подавляющего большинства тогдашних фантастов (и особенно для их кураторов из числа 'устрашителей'). В те времена такое направление жанра, фактически изобретенное Анчаровым 'с нуля', не получило развития - и не могло, наверное, получить в условиях, когда 'социальную фантастику' новый молодогвардейский начальник, по словам Булычева, 'отправлял наполовину в корзину, наполовину в КГБ'. Идеологи 'наверху' в упор не желали видеть никакой фантастики, кроме 'научной', а литературные достоинства их никогда всерьез и не интересовали - ни в положительном, ни в отрицательном контексте.

* * *

Вспоминая о том времени, нельзя обойти и ещё одну сохранившуюся в домашнем архиве фотографию, которая не имеет непосредственного отношения к Окуджаве, но зато может служить хорошим штрихом к портрету его окружения. Это фото Беллы Ахмадулиной тоже принадлежит отцу, и относится к лету 1959 года, когда он вместе с группой литераторов и журналистов совершил поездку по Сибири - тогда он ещё числился в должности 'специального корреспондента' того самого отдела 'литературы народов СССР'. Некоторое представление об уровне и стиле публикаций того времени может дать сохранившаяся на сайте журнала "Вокруг света" заметка отца 'Ангарский исполин', написанная после этой поездки.

Из поездки отец привёз навсегда врезавшуюся мне в память поговорку 'в Сибири сто рублей - не деньги, сто километров - не расстояние, а водка - не напиток', сохранившуюся до сей поры пепельницу в виде миниатюрной автомобильной шины и дополнительно кучу впечатлений. Надпись на изображении различается достаточно четко, но я всё-таки её воспроизведу во избежание разночтений:

Там жарко. Близко к

облакам.

Там степь. Цветы. И

сено.

Ах, снова в город

Абакан

давай поедем, Сева.

Белла

Фотография Беллы

Ахмадулиной с автографом (фото В. Ревича, 1959 год)

Для того, чтобы понимать обстановку того времени и место Окуджавы со своим окружением в нём, надо учесть ещё одно обстоятельство. Тогда в советском обществе ещё совсем не было раскола на 'почвенников' и 'западников', начавшего проявляться не без усилий властей лишь примерно десятилетие спустя (того самого раскола, который сейчас делит россиян на условных 'либералов' и 'патриотов'). Напомню, что в 1973 году в известном открытом письме 'группы советских писателей' в редакцию газеты 'Правда' Сахаров и Солженицын по традиции упоминались в одном ряду[10] - ситуация, немыслимая всего через двадцать лет. А тогда единственная и понятная всем линия раздела в политике пролегала между упертыми 'сталинистами' и сторонниками дальнейшей либерализации режима, к числу которых можно было отнести и значительную часть властной элиты (включая сюда с рядом оговорок даже и самые верхи вместе с Хрущевым). Против 'сталинистов' единым фронтом выступали и реальные 'западники' (то есть сторонники демократизации и рыночной экономики, ярким представителем которых был А. Д, Сахаров), и тоскующие по утрате национальных корней 'почвенники' (в т. ч. и А. И. Солженицын), и разного рода религиозно-ориентированные личности, и честные коммунисты, и не заморачивающиеся своей политической ориентацией, а желающие просто нормально жить 'обычные' люди.

Поэтому Окуджава, несомненно, страшно бы удивился, если бы тогда узнал, что они с Высоцким или с Василием Шукшиным относятся к разным политическим лагерям. Люди еще умудрялись делить окружение на 'своих' и 'чужих' не по отношению к виртуальному 'западу', и даже не к коммунизму или советской власти, а по отношению к предательству, по честности и прямоте в поступках, по неприятию стукачества, карьеризма и способности всё грести под себя. Это было время, когда еврей Слуцкий мог сказать про Станислава Куняева: 'хороший русский поэт, мой ученик...', а будущий лидер 'образованных' антисемитов Куняев откликнуться: 'Борис Абрамович - такой прекрасный поэт, мой учитель...'[11]┘

Потому чего-чего, а звучащих иногда сегодня обвинений в работе на 'врагов России' Окуджаве никому и в голову не пришло бы тогда предъявить: это могло звучать лишь шуткой, пародирующей передовицы 'Правды'. Он, пожалуй, не дотягивал до истинно всенародной любви, позже заслуженной Высоцким, но был популярен и любим во всех интеллигентских кругах, независимо от их политических взглядов: от приземленных технарей и ученых-ядерщиков до рафинированных филологов и философов.

Для понимания того, какое место занимал Окуджава в те годы, стоит добавить, что моя бабушка, мать отца Татьяна Антоновна, умудрявшаяся сочетать в характере детскую наивность и сентиментальность с крайне циничным отношением к окружающему, Окуджаву обожала, хотя и никогда не высказывала этого вслух. Но я не раз её ловил на заунывном бормотании, в котором легко угадывалось 'из окон корочкой несёт поджаристой' или 'а он циркачку полюбил' (интонационно подразумевалось: 'вот сволочь какая!' - вероятно, она искренне переживала за неведомого ей Ваньку Морозова и особенно Марусю, которая по 'нему сохнет'). А иногда могла вдруг подкрепить свою энергично-категоричную речь неожиданной цитатой: 'да, и товарищ Надежда по фамилии Чернова'!